Paraguay: Filadelfia

Veröffentlicht: 12.01.2019

Newsletter abonnieren

Schon als wir damit anfingen, unseren Aufenthalt in Paraguay zu planen, hatte Jörg die Idee, dass wir uns dort ein Auto mieten könnten. Dies vor allem, da Paraguay ein verhältnismässig kleines Land ist, so dass nur relativ geringe Distanzen überwunden werden müssen. Zum anderen befinden sich in Paraguay keine der grossen, absoluten Must-See-Highlights des Kontinents, aber dafür gibt es viele sehenswerte Orte und Dörfer, die beispielsweise wegen des dort hergestellten Kunsthandwerks oder wegen einer Kirche oder sonstigen Bauwerks interessant sind. Mit dem öffentlichen Verkehr alle diese Orte zu erreichen ist sehr ineffizient, insbesondere wenn man dann jeweils nur sehr kurz an einem Ort verweilen will. Mit dem Auto ist man viel flexibler und kann auch mehrere Orte an einem Tag „abklappern“. Hinzu kam, wie wir feststellen würden, dass zu dieser Zeit die Hitze in Paraguay beinahe unerträglich war. Ein klimatisiertes Auto bietet da natürlich einiges an Luxus, ganz zu Schweigen vom Gepäck, das man einfach in den Kofferraum stopfen kann.

Dummerweise war aber mein CH-Neulenker-Führerschein bereits im September ausgelaufen und mein neuer, dh. gültiger Führerschein befand sich zuhause in der Schweiz. Blöd. Nach einigem hin- und her entschieden wir uns, es trotzdem mit dem abgelaufenen „Check“ mal zu versuchen, das Auto zu mieten. Immerhin war ich ja im Besitz eines gültigen Führerscheins, ich hatte nur eine abgelaufene Karte dabei. Und siehe da, tatsächlich war es absolut kein Problem damit das Auto zu mieten. Auch während der Polizeikontrolle, in die wir gleich am ersten Tag gerieten, interessierte sich kein Mensch für das Ablaufdatum auf meinem Führerschein, im Gegenteil, das Ablaufdatum des Feuerlöschers war für die Polizei offenbar einiges bedeutsamer. Und so hakte der freundliche Beamte diesen Punkt auf seiner Checkliste ab und liess uns anschliessend weiterfahren.

Zunächst einmal fuhren wir

ins Städtchen Filadelfia, das im Osten des Landes im sogenannten

Chaco, einer Savannenlandschaft

liegt. Die Fahrt auf der Trans-Chaco-Route nach Filadelfia

würde dabei mit ca. 460 km

unser längstes Wegstück werden. Die lange Fahrt war

allerdings deutlich angenehmer als erwartet, da die Strasse zum einen

grösstenteils wirklich absolut schnurgerade und flach durch das

Niemandsland verläuft und zum anderen wenig Verkehr herrscht. Wenn

es also beispielsweise gilt, einen LKW zu überholen, kann man dafür

problemlos kilometerweit auf der Gegenfahrbahn fahren. Auch die

Strassenqualität war viel besser, als erwartet. Erst gegen Ende der

Strecke tauchten einige schlimme Schlagloch-Felder auf, wo die Fahrt

zeitweise wirklich mühsam und anstrengend wurde, besonders nachdem

ich schon 400km hinter mir hatte und langsam müde war.

Als wir

an einer Tankstelle Rast machten, kamen wir mit einem LKW-Fahrer ins

Gespräch, der mit seiner kompletten Familie im Lastwagen unterwegs

war. Er warnte uns, dass wir in dieser Gegend besonders vorsichtig

sein sollten. Nicht selten würden hier Fahrzeuge überfallen, es

leben viele Leute hier, die keine Lust hätten zu arbeiten, meinte

er. Besonders rund um die Tankstellen sei Vorsicht geboten, da sich

hier oft zwielichtige Gestalten herumtreiben und einen beobachten.

Und Ausländer fallen halt besonders auf, besonders wenn sie mit

einem Chiquitito-Mobil, wie es unser gemieteter

Hyundai war, unterwegs sind. Tatsächlich war unser Autöchen

mit grossem Abstand das allerkleinste unter allen vorbeikommenden

fahrbaren Untersätzen. Aber grosse Autos zu mieten ist halt teuer

und die Mietwagenfirma hatte uns versichert, dass wir mit diesem Auto

überall in Paraguay durchkommen würden (taten wir auch). Der

LKW-Fahrer erzählte, dass er Fleisch erster Qualität geladen habe

und dass er selber immer telefonisch die Polizeistreifen

benachrichtige, wenn er unterwegs oder an einer Tankstelle länger

Rast einlege. Nach diesem Gespräch fühlten wir uns natürlich nur

noch halb so wohl in unserer Haut und beeilten uns daher, schnell

nach Filadelfia zu kommen. An Tankstellen stiegen wir nur noch aus

dem Wagen, wenn es unbedingt nötig war, immerhin gab es überall

Tankwarte (da unser Chiquitito-Mobil natürlich auch nur einen

chiquitito-Tank hatte, mussten wir natürlich ständig tanken).

Tatsächlich geschah unterwegs auch wirklich nichts, aber es ist

immer besser, vorsichtig zu sein, insbesondere wenn einen die

Einheimischen auf solche Gefahren hinweisen. Und wir kamen wirklich

an einigen winzigen Siedlungen entlang der Strasse vorbei, wo die

Armut der hier lebenden Menschen sehr deutlich zu sehen war.

Am meisten Angst hatte ich allerdings davor, unterwegs eine Kuh oder ein sonstiges Tier zu erwischen, die sich hier gerne entlang der Strasse aufhalten. Zum Glück ist aber auch diesbezüglich nichts passiert.

Als wir unserem Ziel dann endlich näher kamen, ich war inzwischen wirklich müde vom Fahren geworden, rauschte es auf einmal im Radio.....und dann war plötzlich deutscher Schlager zu hören.

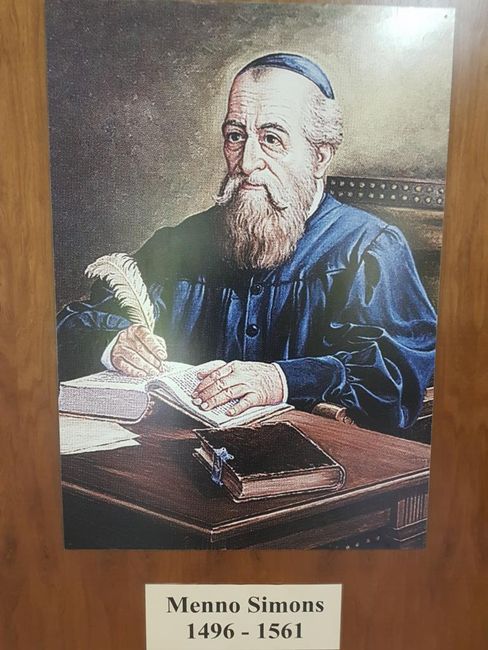

Nach Filadelfia waren wir gekommen, um die Mennoniten zu besuchen. Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die auf die Täuferbewegungen der Reformationszeit zurückgeht. Der Name leitet sich von dem aus Friesland stammenden und Theologen Menno Simons (1496–1561) ab. Nach der Glaubenstaufe leben die Mennoniten nach folgenden Grundsätzen:

Ehre sei dem Vater

Ehre sei dem Sohn

Ehre sei dem heiligen Geist

Wir lesen die Bibel gemeinsam

Wir engagieren uns für den Frieden

Wir versammeln uns und feiern gemeinsam

Wir sind eine weltweite Familie

Verfolgung und rechtliche

Beschränkungen in Europa, sowie das Verbot mehr Land für die

wachsenden mennonitischen Familien zu kaufen, führten zwischen 1715

und 1815 zur Auswanderung von Mennoniten nach Russland, wo sie von

der Zarenfamilie freundlich aufgenommen wurden und ihnen auch gewisse

Sonderprivilegien zugestanden wurden, beispielsweise waren sie nicht

verpflichtet Militärdienst zu leisten, denn Mennoniten sind stets

Pazifisten. Die Mennoniten lebten sehr zurückgezogen von anderen

Menschen, blieben unter sich und folgten ihren alten Traditionen.

Wirtschaftlich hatten sie grossen Erfolg, Fabriken wurden gebaut, die

landwirtschaftliche Maschinen für weite Teile Russlands herstellten.

Die Jahrzehnte vor dem 1. Weltkrieg kann man als die Blütezeit des

Mennonitentums in Russland bezeichnen. Auch die Missionsarbeit blühte

auf.

Die „Inselmentalität“ der Mennoniten führte aber zu

zunehmendem Hass und Neid der sonst friedlichen russischen

Landbevölkerung, offenbar wurden zu wenig von den geistlichen,

kulturellen und wirtschaftlichen Gütern der Mennoniten an ihre

russischen Nachbarn weitergereicht.

Im Zuge des 1. Weltkrieges

und des Sturzes des Zaren veränderte sich das Leben für die

Mennoniten. Rund 10'000 mennonitische Männer wurden eingezogen und

mussten als Sanitäter oder in den Forsteien Dienst leisten. Das

Landenteignungsgesetz von 1915 traf die Mennoniten hart. Räuberische

Banden durchzogen Südrussland, raubten und plünderten, folterten

und töteten die mennonitischen Männer und vergewaltigten die

Frauen, Höfe wurden in Brand gesetzt und ganze Dörfer verwüstet.

1921 setzte eine furchtbare Hungersnot in Russland ein. Mit der

Einführung des Kommunismus fand ausserdem eine Kollektivierung der

Landwirtschaft statt, das freie Bauerntum sollte zerstört werden.

Unter dem Regime Stalins wurden viele russlanddeutsche Mennoniten

verhaftet, misshandelt, ermordet oder in Arbeitslager deportiert, wo

viele grausam umkamen.

Viele Mennoniten flüchteten nach Kanada,

Brasilien oder Paraguay. Ab 1930 flüchteten die ersten Mennoniten in

den Chaco in Paraguay, wo sie einem Unternehmer ein grosses Stück

Land abkaufen können und die Kolonie Fernheim mit 13 Dörfern mit je

rund 25 Familien gründeten. Paraguay hatte zu dieser Zeit Konflikte

mit seinem Nachbarn Bolivien um das Chaco-Gebiet und begrüsste daher

die Ansiedelung von Menschen in dieser unwirtlichen Zone. Andere

Gruppen kamen später nach und gründeten 1948 die benachbarten

Kolonien Menno und Neuland.

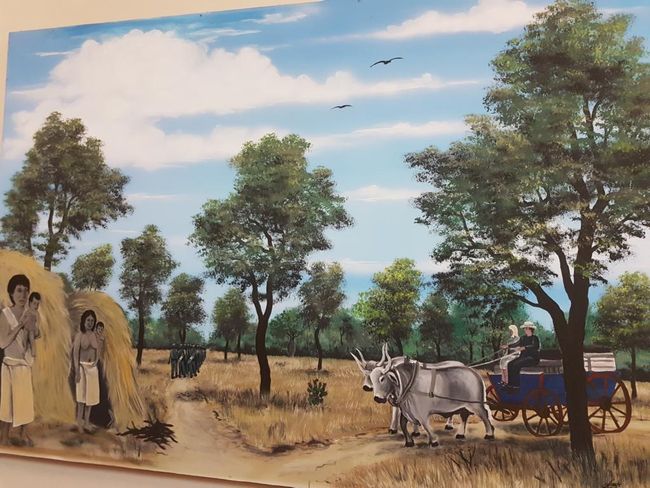

Das Leben der Neuankömmlinge im Chaco war hart. Es gab hier nur Busch, Wälder mussten erst gerodet werden, um Ackerland anzulegen, es gab nicht genug zu essen, ausserdem hatten die mennonitischen Siedler mit Krankheiten wie zb. Typhus zu kämpfen, denen viele erlagen. Ein Spruch der Mennoniten besagt: Die erste Generation hatte den Tod, die zweite die Not, die dritte das Brot.

Und so war es auch: Ähnlich

wie in Russland waren auch hier die Mennoniten dank ihres Eifers sehr

erfolgreich. Wenn wir andernorts in Paraguay mit Einheimischen über

die Mennoniten sprachen, kam stets die gleiche Aussage:son

trabajadores! (Das sind fleissige Arbeiter). Die Mennoniten

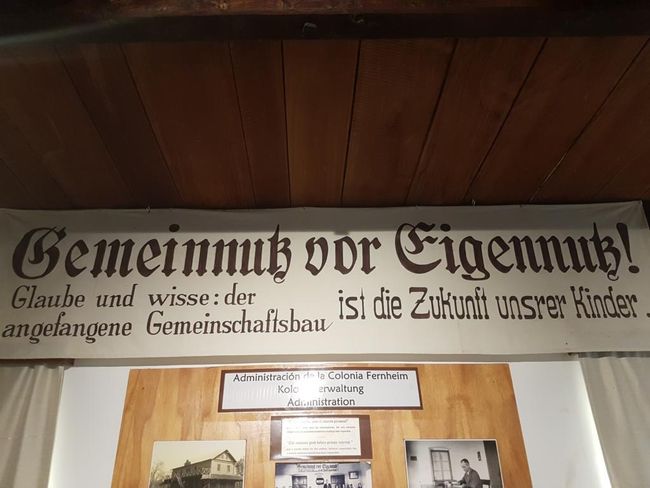

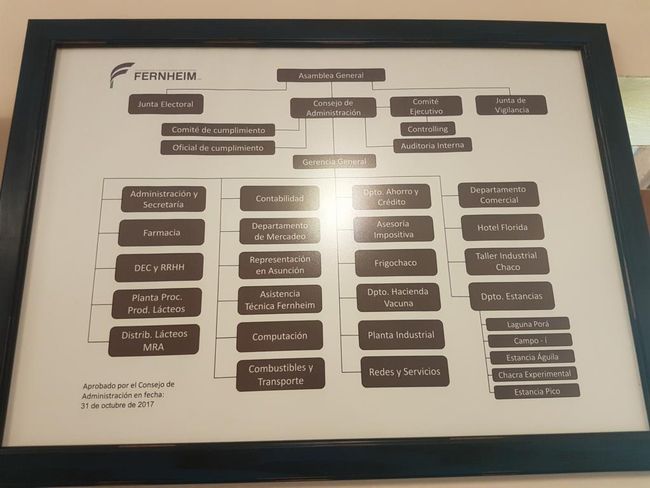

organisierten sich innerhalb ihrer Kolonien in Kooperativen.

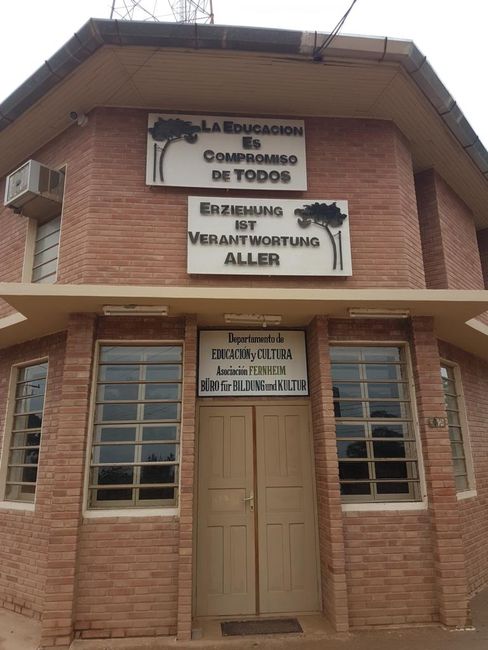

Koloniehäuser, Schulen, Spitäler, Altersheime und eine Radiostation

(daher also der deutsche Schlager) wurden gegründet. Sogar ein

Flughafen wurde angelegt. 1979 erhielten die ersten Dörfer einen

Stromanschluss.

In den 70er-Jahren beschloss die Regierung von

Paraguay die Milchwirtschaft zu industrialisieren und bot den

Mennoniten günstige Kredite an, um damit ihre Molkereien auszubauen.

Heutzutage haben die Mennoniten-Kolonien Paraguays das Monopol mit

mehr als 75% Marktanteil auf sämtliche Milchprodukte des Landes.

Im

Ab 1956 begann auf

Druck der Mennoniten der Beginn der Trans-Chaco-Route. Am 5.

Oktober1961 erreichte die Strasse die Kolonie Fernheim. Da der Staat

nur wenige Mittel bereitstellen konnte, wurde der Strassenbau mit

Mitteln ermöglicht, die das Mennonitische

Zentralkommittee, welches schon die Übersiedlung der Fernheimer nach

Paraguay finanziell unterstützt hatte, bereitstellte. Unter

anderem wurden alte Maschinen aus der Zeit des Koreakriegs aus den

USA gespendet und für den Strassenbau eingesetzt. Die Asphaltierung

der Strasse von Asuncion bis Filadelfia wurde erst 1991

abgeschlossen, die letzten 130km der Strasse im Norden Paraguays

waren 2013 noch immer nicht asphaltiert. Diese Strasse hat viel zur

Entwicklung der Chacokolonien beigetragen.

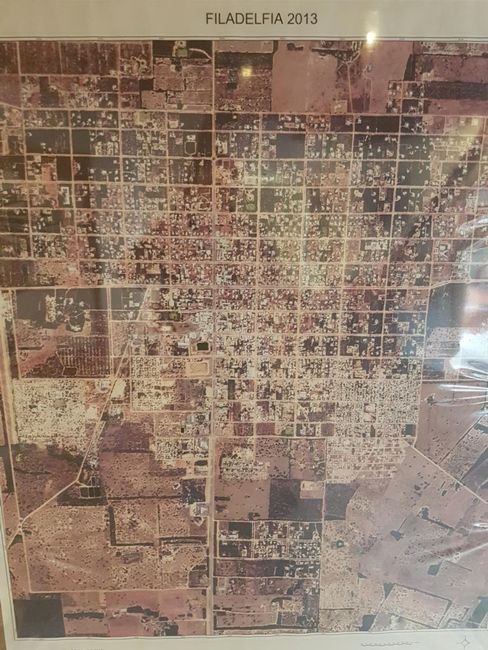

Denn nun kamen sie

alle: Indigene, Latein-Paraguayer, ausländische Einwanderer. Sie

alle kamen, um hier Arbeit zu suchen und sich anzusiedeln. Und es gab

und gibt hier Arbeit. So wuchsen die Städte und Kolonien immer mehr,

18'000 Einwohner sind es heute allein in Filadelfia. Längst sind die

Mennoniten in der Unterzahl. Der Lebensstandard ist hoch, mitten in

der Savanne des Chacos. 1993 wurde Filadelfia von der

Zentralregierung zur Hauptstadt des Departamento Boqueron

erklärt und 2006 wurde das Municipio

Filadelfia mit einer kommunalen Verwaltung gegründet.

Im Chaco gibt es 3 Mennoniten-Kolonien: Fernheim mit der Hauptstadt Filadelfia, Menno mit der Hauptstadt Loma Plata und Neuland mit der Hauptstadt Neu-Halbstadt. Aber auch im restlichen Paraguay gibt es mehrere andere Mennoniten-Stämme. Wir haben sie gesehen. Sie sind gar nicht zu übersehen. Sie sehen nämlich genauso aus wie Laura und Charles Ingles aus „unsere kleine Farm“. Noch immer. Die Männer tragen Latzhose, Stiefel und Hut, die Frauen altmodische, lange Blümchen-Kleider, Zöpfe und eine Haube auf dem Kopf. Nicht so aber in den Chaco-Kolonien. Die Mennoniten hier haben nach eigener Aussage aus ihren Fehlern in Russland gelernt, haben die „Insel-Mentalität“ abgelegt und haben sich geöffnet für ihre Nachbarn und Mitmenschen. Sie leben modern, haben normale Klamotten an, besitzen ein Handy und unterscheiden sich kaum von allen anderen Menschen hier. Naja....zumindest, wenn man von den blonden Haaren und den blauen Augen einmal absieht.

Und natürlich auch abgesehen von der Tatsache, dass man hier deutsch spricht.

Tatsächlich staunten wir nicht schlecht, als wir bei der Suche nach einer Unterkunft von einer Frau angesprochen wurden, die sehr paraguayanisch aussah, typisch Latino halt. Sie sprach uns nämlich auf deutsch an. Nicht akzentfrei, aber doch beinahe perfekt deutsch. Sie erklärte uns, dass sie schon hier zur Schule gegangen war, in eine Schule der Kooperative, und dort wird halt deutsch unterrichtet. Eigentlich hatten wir vorgehabt, im Hotel Florida unterzukommen, welches ebenfalls zur Mennoniten-Kolonie gehört, aber leider war es bereits ausgebucht. Also mussten wir uns nach einer Alternative umsehen. Wir gingen dann zum Abendessen ins zugehörige Restaurant des Florida und trafen da auch auf beinahe ausschliesslich deutsche Feriengäste. Zum Essen gab es ausschliesslich Fleischgerichte, das ist das absolute Hauptnahrungsmittel. Jede der 3 Mennoniten im Chaco hat ihren eigenen Schlachthof.

Am nächsten Morgen machten wir uns auf den Weg zur örtlichen Touristeninformation. Die blonde, blauäugige junge Dame, auf die wir dort trafen (leider Name vergessen), arbeitet normalerweise als Sportlehrerin. Aber da gerade Ferienzeit war, half sie im Touristenbüro aus. Zunächst einmal führte sie uns durch das Museum, das zum Touristenbüro gehört, und erzählte uns viel über die mennonitische Geschichte. Sie selbst sei hier geboren, ihre Familie lebe in den Reservaten, die von den Mennoniten für die indigenen auf ihren Ländereien angelegt worden waren und arbeiten dort als Missionare. Wir mussten uns wirklich zusammenreissen, nicht laut loszulachen, als wir auf die Mennoniten in Afrika zu sprechen kamen, und die junge Dame ansetzte, etwas zu erzählen und dabei sagte: Die Ne-.......ääähhh...Schwarzen.....tjaja...political correctness ist offenbar im Chaco Paraguays noch nicht ganz so wichtig wie bei uns. Die Leute hier nennen die Indigenen auch konsequent „Indianer“.

Anschliessend besichtigten

wir noch das Kolonistenhaus, welches früher als Hauptquartier der

Kolonie genutzt wurde. Heute ist es ebenfalls ein Museum, wo viele

der Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände ausgestellt sind, die von

den ersten Mennonitischen Siedler aus der alten Heimat mitgenommen

wurden, oder vom Mennonitischen Zentralkommittee als Starthilfe

gespendet worden waren. Besonders amüsant waren dabei einige

Pelzmäntel, die die Menschen aus dem kalten Russland mitgebracht

hatten, wobei sie diese hier wohl kaum jemals wieder gebraucht haben.

Ausserdem gab es im Kolonistenhaus eine kleine Ausstellung zum Bau

der Trans-Chaco-Route, wo vor allem Fotos aus dieser Zeit zu sehen

waren.

Bereits 1930 wurde eine eigene Zeitschrift gegründet, das

„Mennoblatt“, welches damals in einer Situation totaler

Abgeschiedenheit als Bindeglied zwischen den Siedlungspionieren ins

Leben gerufen wurde, und noch bis heute existiert. Heutzutage gibt es

etwa 2500 Abonnenten. Im Museum war auch eine alte Druckerpresse

ausgestellt.

Pünktlich um 11:30 war dann aber fertig mit Museum, denn dann schliesst alles und jedes im Ort für die Mittagspause. Die Leute eilen nach Hause von der Arbeit oder der Schule, und das Städtchen wirkt wie ausgestorben.

Nachmittags haben die Museen dann geschlossen. Wir vertrieben uns die Zeit damit, ein wenig durch den Ort zu streifen, uns die verschiedenen (ehrlich gesagt nicht besonders hübschen) Denkmäler und Monumente anzusehen, die anlässlich der Jubiläen zum 50- und 75-jährigen Bestehen der Kolonie errichtet worden waren, und ein wenig im Park herumzuhängen. Ausserdem besuchten wir die örtliche Bücherei, wo man neben allen möglichen Büchern auf Deutsch auch einige Werke über die Mennonitische Geschichte und Kultur erstehen kann, die von ihnen selber veröffentlicht wurden.

Auch dem grossen Supermarkt der Kooperative statteten wir einen Besuch ab. Der Markt wurde gerade neu gebaut und bietet alles, was man braucht. Es gibt eine Art „Bau- und Hobby-Abteilung“, einen Kleiderladen, eine Apotheke und natürlich einen grossen Laden mit Lebensmitteln und Pflegeprodukten. Fleisch und Milchprodukte stammen natürlich aus den eigenen Fabriken, alles andere wird zugekauft. Das Sortiment ist wirklich sehr umfangreich, es fehlt einem hier jedenfalls an nichts.

Für den nächsten Tag organisierte die Dame von der Touristeninfo eine Tour für uns, bei welcher wir einige Betriebe, die zur Kooperative gehören, besuchen durften.

Zunächst einmal besuchten wir die Molkerei Co-op, die von der Kolonie Fernheim zusammen mit der Kolonie Menno betrieben wird. Die Kolonie Neuland besitzt ihre eigene Molkerei. Leider durften wir aus hygienischen Gründen die Fabrik selber nicht besichtigen. Aber wir konnten durch das Gelände gehen, dann wurde uns vom Leiter der Administration ein Werbefilm vorgeführt und während dem anschliessenden Gespräch mit ihm gab es einen örtlich erzeugen Joghurt zum probieren. Und der schmeckte wirklich lecker. In der hiesigen Molkerei werden rund 75'000 Liter Milch pro Tag verarbeitet. Alle erdenklichen Milchprodukte in verschiedensten Geschmacksrichtungen werden hier produziert und von hier aus nach ganz Paraguay geliefert. Und das ist schon ein rechter Aufwand, wenn man bedenkt, dass die Produkte erstmal 480km durch den heissen Chaco zum Verteilzentrum in Asuncion transportiert werden müssen.

Anschliessend fuhren wir zu Entsalzungsanlage. Hier wird das salzhaltige Wasser, das aus dem Boden gepumpt wird, aufbereitet, welches in den Kooperative-Betrieben, beispielsweise im Schlachthof, verwendet wird. Die Anlage stammt aus Deutschland und kann 16'000 Liter Wasser pro Stunde entsalzen. Aus 30'000 Liter Salzwasser können 16'000 Liter Süsswasser erzeugt werden. Wir dürfen das entsalzte Wasser sogar kosten.

Zum Schluss besuchten wir die Forschungs- und Zuchtstation der Kooperative. Hier wird zum einen pflanzliches Saatgut produziert und verkauft. Ausserdem werden Zuchttiere (Pferde und Rinder) aufgezogen. Die Farmbesitzer aus dem Umland können hier ihre Tiere decken lassen. Stolz fährt man mit uns raus aufs Gelände, um einen riesigen Flaschenbaum zu bewundern, mit dem die Zuchtstation gerade kürzlich eine Auszeichnung gewonnen hat. Abgesehen davon, dass ich diese Flaschenbäume generell schon mega cool finde, war dieses spezielle Exemplar wirklich sehr eindrücklich.

Sämtliche

Mitglieder der Kooperative geben an diese einen ziemlich

beträchtlichen Teil ihres Einkommens (ich bin nicht mehr ganz

sicher, aber ich meine es waren ungefähr 15%) ab. Dafür profitieren

sie von einigen Vergünstigungen. Beispielsweise können sie ihre

Kinder kostenlos zur Schule der Kooperative schicken, sie erhalten

Vergünstigungen auf die Produkte im Supermarkt und sind über die

Kooperative versichert. Hauptsächlich sind es Mennoniten, die zur

Kooperative gehören, nur wenige Indigene oder Latein-Paraguayer sind

Mitglied. Noch immer hat die Kooperative die Hoheit über einige

Verwaltungsaufgaben in der Stadt, beispielsweise über den

Strassenbau, die Spitäler und andere Infrastrukturprojekte. Die

anderen Einwohner der Gemeinde zahlen keine „Gemeindesteuern“,

können also von dieser Infrastruktur kostenlos profitieren,

lediglich für das Benzin zahlen sie ein wenig mehr, da die

Kooperative-Mitglieder auch einen Rabatt bei der Kooperative-eigenen

Tankstelle erhalten. Die Mennoniten erklären uns, dass sie die

Strassen problemlos auch in die Hoheit der Regierung übergeben

könnten, aber es sei ihnen lieber, selber dafür zu zahlen, und

dafür hätten sie anständige Strassen. Und tatsächlich: nur die

Hauptstrasse in Filadelfia ist asphaltiert, sämtliche Nebenstrassen

sind „Off-Road“. Aber sofort nach jedem Regen (und während

unseres Besuchs hat es mehrfach geregnet) fährt ein Planierfahrzeug

durch die Stadt, um die Strassen wieder instand zu stellen.

Die

Kolonie wird von einem Oberschulzen und einem Verwaltungsrat von 6

Mitgliedern verwaltet, die jeweils für einen Zeitraum von 3 Jahren

gewählt werden. Der Oberschulze vertritt die Kolonie und die

Kooperative nach innen und aussen.

Nach der Tour statteten wir noch ganz kurz dem „Indianer-Museum“ einen Besuch ab, welches von den Indigenen in den Reservaten eingerichtet wurde. Dies ist das einzige Museum, wo sämtliche Beschreibungen nur auf spanisch waren. Dies wahrscheinlich daher, damit die deutschsprechenden Besucher nicht so deutlich erfahren, dass nicht alle Indigenen so wahnsinnig glücklich darüber waren, dass sich die Mennoniten in ihrem Gebiet ansiedelten. Einige Indigenenstämme werfen den Mennoniten vor, dass sie Schuld seien, dass es dem Stamm so schlecht gehe und dass die Mennoniten ihnen nicht helfen würden. Auch, dass sie es nicht so toll finden, dass man über sie sagt, dass sie nicht gerne arbeiten würden. Schliesslich arbeiten sie nach den Traditionen, Gepflogenheiten und Regeln in ihrem Stamm. Offenbar fing es damit an, dass die Indigenen die neuangekommenen Mennoniten um Nahrungsmittel anbettelten, worauf diese antworteten, sie sollen zuerst mal arbeiten, bevor sie etwas zu essen bekämen. Lediglich eine Bitte sei nicht ausreichend, dass die Mennoniten etwas von ihrer Nahrung abgeben würden. Dabei seien die Mennoniten Schuld, dass es den Indigenen heute so schlecht gehe, da sie das Land bestellt und damit zerstört haben und ausserdem die Tiere vertrieben haben, die die Indigenen früher gegessen hatten. Die indigenen beklagen sich ausserdem, dass die Mennoniten ungerechte Löhne zahlen, und dies mit schlechteren Kenntnissen und Fertigkeiten begründen und dass die Mennoniten ihre jeweilige Kultur und ihre Gepflogenheiten zu wenig respektieren.

Auch die Missionsversuche der Mennoniten waren nicht immer von Erfolg gekrönt. Nur wenige Indigene liessen sich tatsächlich bekehren und ein Stamm verweigerte jegliche derlei gesinnte Kontaktaufnahme dermassen, dass es sogar einen Toten gab, und es die Mennoniten daraufhin sein liessen.

Nun, man

kann es halt nicht jedem recht machen. Obwohl die Mennoniten das Land

rechtmässig gekauft, und nicht einfach den Indigenen „geklaut“,

hatten, brachte die Ansiedelung und die Erschliessung sicher nicht

nur Vorteile und es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Indigenen

dadurch in ihrer Lebensweise gestört wurden und tatsächlich sogar

einiger Nahrungsquellen beraubt wurden. Nichtsdestotrotz sind es nur

wenige Indigene, die die modernen Errungenschaften gänzlich

ablehnen, die allermeisten wollen diese und profitieren auch davon,

Zugang zu Arbeit und Infrastruktur in der Stadt zu haben.

Tatsächlich ist es halt ein typisch europäisches Modell, das

Schema „mehr Fertigkeiten, mehr Arbeit, Fleiss und Effizienz = mehr

Geld und mehr Wohlstand“. Aber genau dieses Modell führte

letztendlich halt auch zum grossen Erfolg der Mennoniten. Son

Trabajadores. Jörg hat einmal gesagt, und obwohl es ein wenig derb

klingt, ist bei genauerer Betrachtung tatsächlich etwas dran, dass

es wahnsinnig erstaunlich ist, wie die Mennoniten das ganze übrige

Paraguay in nur knapp 90 Jahren eigentlich auf der ganzen Linie

überholt haben. Und das, obwohl sie ihre Erfolgsgeschichte in der

unwirtlichsten und undankbarsten Ecke des Landes starten mussten.

Klar, sie hatten auch Hilfe dabei, vor allem durch das Mennonitische

Zentralkommittee, aber auch vom paraguayischen Staat selbst. Die

Mennoniten sind auch allesamt Bürger Paraguays.

Und doch werden

sie auch irgendwie Opfer ihres eigenen Erfolges. Die Mennoniten von

Fernheim haben ihre Insel-Mentalität aufgegeben und nehmen dafür in

Kauf, dass sie in ihrer Gemeinde bereits in der Unterzahl sind,

vielleicht sterben sie irgendwann sogar ganz aus. Bereits jetzt fängt

langsam eine Durchmischung an. Unsere Dame aus dem Touribüro konnte

auf unsere Nachfrage die Mischehen zwischen Mennoniten und Paraguayos

zwar noch auswendig an einer Hand abzählen, aber diese Tendenz wird

immer mehr kommen. Genauso wie die Religiösität bei den jungen,

modernen Leuten mehr und mehr abnimmt, vor dieser wohl weltweiten

Entwicklung sind auch die Mennoniten nicht gefeit.

Und auch sie

selber sind angewiesen auf die Leute, die zugezogen sind, um hier zu

arbeiten.

Auch gibt es in der Region zunehmend mehr Probleme mit

Kriminalität. Die Mennoniten sind sehr reich, und Reichtum zieht

immer Neider an.

Wie man es dreht und wendet, man muss diese Leute schlichtweg dafür respektieren, was sie in dieser verhältnismässig kurzen Zeit hier erreicht und aufgebaut haben und damit auch einen wichtigen Beitrag an das Wohlergehen des ganzen Landes leisten.

Es war ein wahnsinnig interessanter Besuch hier in Filadelfia, es war sehr faszinierend, diese Menschen kennenzulernen, und wir haben die Zeit hier sehr genossen. Wir sind schon in Belize Mennoniten begegnet und wir haben sie auch unterwegs in Paraguay und in Brasilien angetroffen. Leider lebt die Mehrzahl von Ihnen nach wie vor sehr altertümlich und zurückgezogen, so dass man kaum Zugang zu ihnen erhält. Umso spannender war es, hier auf „moderne“ und offene Mennoniten zu treffen, die uns einen Einblick in ihre Geschichte und Lebensweise gewährten.

Und so traten wir, um ein weiteres tolles Erlebnis bereichert, den langen Rückweg auf der Trans-Chaco-Route Richtung Asuncion an. Diesmal wussten wir wenigstens ungefähr, wo sich die Schlagloch-Felder befinden.

Newsletter abonnieren

Antworten (1)

Manuela

Das war super interessant, danke für diesen Beitrag. Du gibst Dir viel Mühe uns an Eurer Reise teilhaben zu lassen, Danke dafür. 😘

Reiseberichte Paraguay