Japan

Veröffentlicht: 16.11.2023

Newsletter abonnieren

«Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben» - so könnte man all unsere erfolglosen Versuche zusammenfassen, Japan während der Kirschblütenzeit zu besuchen. Marcos erster Versuch scheiterte an der Tsunami- und AKW-Katastrophe von Fukushima, die sich im Frühling 2011 ereignete – gerade noch rechtzeitig, um den Flug umzubuchen. Unser zweiter Fehlversuch im Frühling 2019 war selbstverschuldet, weil wir uns zu spät mit der Detail-Planung befassten und erst in Südamerika merkten, dass es von dort aus weder Direktflüge noch günstige Alternativen nach Japan gibt. Beim aktuellen Versuch im Herbst 2023 scheitern wir natürlich an der Jahreszeit. Trotzdem ist das Timing gar nicht so schlecht: Einerseits liegt der Yen (die japanische Währung) gerade auf einem historischen Allzeittief, andererseits hat die Regierung vor Kurzem die coronabedingte Maskentrag-Empfehlung aufgehoben, was uns zuversichtlich stimmt, im Land der aufgehenden Sonne anstelle von Kirschblüten immerhin das eine oder anderen Lächeln zu sehen.

Unsere Reisevorbereitung bis zum Abflug könnte kaum unterschiedlicher sein: Während Marco aufgrund seiner Job-Kündigung mit Abschluss- und Übergabearbeiten absorbiert ist, befasst sich Yumi wochenlang mit japanischen Youtube-Dokus und kommt nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: «Die Japaner leben super gesund, gehen sehr respektvoll miteinander um und sind viel gemeinschaftsorientierter als wir!». Ein Bild sagt dabei mehr als 1000 Worte: Nachdem die japanische Nationalmannschaft an der Fussball-WM in Katar 2022 sensationell die Deutschen 2:1 besiegte, hinterliess die Mannschaft ihre Garderobe nicht etwa wie ein Schlachtfeld nach einer Siegesfeier, sondern schön aufgeräumt und blitzblank geputzt inkl. selbstgefalteten Origamis als Dankeschön für die Putzequipe. Selbst die Fans sammelten nach dem Schlusspfiff gemeinsam Abfall in den Stadionrängen, frei nach dem Motto «Erst die Deutschen geputzt und danach das ganze Stadion». Sogar Deutschland-Fan Yumi ist begeistert und platzt vor Vorfreude, als wir im Nachtflug von Zürich nach Tokyo sitzen. Der Japaner, der neben Yumi Platz nimmt, rückt ihre Vorstellungen dann in ein etwas anderes Licht. Statt Wasser oder Tomatensaft bestellt er bei erster Gelegenheit einen Rotwein und einen Weisswein. Bis das Abendessen serviert wird, hat er beide Fläschchen schon ausgetrunken und gönnt sich noch einen Prosecco. Und bevor er das Dessert in Angriff nimmt, gibt’s nochmals einen Weisswein obendrauf. Danach schläft er ohne Maske, schnarcht wie ein Bär und erwacht erst wieder, als wir unser Frühstück serviert bekommen, was er mit mehrfachem Niessen ohne Hand vor dem Mund quittiert – ja Meerci! So viel zum Thema gesunde, respektvolle und gemeinschaftsorientierte Japaner. 😊

Wenig später landen wir in Tokyo, wo es nahtlos mit der Reizüberflutung weitergeht. Die grösste Metropolregion der Welt mit ihren knapp 40 Mio. Einwohnern zieht uns von Anfang an in ihren Bann: Wolkenkratzer wohin das Auge reicht, überall Video-Leuchtreklamen mit integrierten Lautsprechern und kilometerlange U-Bahn-Stationen, die eher an Shoppingcenter erinnern. Trotzdem stehen über und unter der Erde an jeder Ecke Verkaufsautomaten, wo 24 Stunden am Tag Getränke, Snacks, Zigaretten, Reis oder Socken rausgelassen werden. Dazwischen navigiert eine Menschenmasse entweder im Business-Look, in Schuluniform oder als Comicfigur verkleidet wie eine Ameisenkolonie durch die Häuserschluchten und Tunnelsysteme der Stadt. Um zu Fuss von A nach B zu gelangen, müssen wir wie bei einer verkehrsüberlasteten Autobahn den richtigen Moment finden, um den Blinker zu stellen und frech einzuspuren. Damit es zu keinem Crash kommt, sind am Boden und auf den Treppen Pfeile angebracht, die signalisieren, wo man durchlaufen darf und wo nicht. Verpasst man in diesem konstanten Menschenstrom seine «Ausfahrt», kann man nicht einfach umkehren und gegen den Strom schwimmen, sondern muss die nächste Kreuzung abwarten, um erfolgreich in die Gegenrichtung einzufädeln.

Spätestens jetzt sind wir froh, dass wir uns trotz 23kg Freigepäck pro Person dazu entschieden haben, lediglich mit zwei Handgepäck-Köfferli nach Japan zu reisen. Unser wertvollstes Gepäckstück ist dabei der «Japan Rail Pass», ein befristetes ÖV-Generalabonnement. Damit nutzen wir nun im ganzen Land unbegrenzt den berühmten Hochgeschwindigkeits-Zug «Shinkansen» (>300 km/h) und können in vielen städtischen ÖV-Linien gratis herumfahren. Weil japanische Shinkansen-Passagiere ausschliesslich mit Handgepäck unterwegs sind (Danke für die Info, Youtube!), integrieren wir uns vorbildlich und beobachten von unseren Sitzplätzen aus entspannt andere Reisegenossen, die mit der fehlenden Gepäckablage kämpfen. Auch sonst fühlen wir uns super vorbereitet, kaufen die günstigste Daten-SIM-Karte, installieren eine Foto-App mit Schriftzeichen-Übersetzungsfunktion und haben unseren QR-Code griffbereit, um beim Shoppen die japanische Mehrwertsteuer zurückzufordern. Schnell stellen wir aber fest, dass es in Japan Dinge gibt, auf die man sich unmöglich vorbereiten kann. Dazu gehört der erste Toiletten-Besuch. Gleich nachdem man sich hinsetzt, erschrickt man ein erstes Mal: «Uii! Die Klobrille ist ja heiss!». Genau, von Herbst bis Frühling wird der WC-Sitz jeweils angenehm vorgewärmt. Zwei Sekunden später die nächste Überraschung: «Aah! Warum spült das Ding jetzt?!». Keine Angst, man wird nicht nass, es handelt sich lediglich um eine kleine Schüssel-Benetzung zur Prävention von Urinsteinbildung und Bremsspuren. Wenn man dann am Ende seines Geschäfts wirklich spülen will, stellt sich noch die Frage, wie man überhaupt spülen kann. Es gibt nämlich ein Bedienfeld mit über 20 Knöpfen, alle mit japanischen Schriftzeichen und manche mit Bildern versehen, aber schlau wird man daraus nicht. Das liegt daran, dass allein für die Spülung drei kleine Knöpfe existieren (fürs kleine, mittlere und ganz grosse Geschäft). Daneben gibt’s noch Knöpfe für die Intim-Reinigung inkl. Wasserstrahlintensität, den Trocknungsföhn und natürlich die Geräuschtaste, um körpereigene Laute zu übertönen. Eine internationale Spracherkennungs-Funktion gibt’s offenbar noch nicht, denn Marcos Hilferuf («Ich will doch nur spülen!») verhallt in der Hightech-Toilette ungehört. Später erfahren wir, dass Eigenschaften wie der ideale Winkel für den Wasserstrahl, der perfekte Wasserdruck und die angenehmste Temperatur in Japan jahrelang erforscht und optimiert wurden. In Zukunft möchte man in japanischen WCs auch medizinische Features wie das Messen von Blutzucker, Blutdruck und Körperfettanteil einbauen, sowie eine persönliche Begrüssung beim Betreten der Toilette. Holy shit! Wir sind beeindruckt und gleichzeitig irritiert – ein Gefühl, dass uns die nächsten drei Wochen in Japan immer wieder begleiten wird.

Um noch kurz bei den Toiletten zu bleiben (ja, sie sind wirklich faszinierend): Wir sind beeindruckt, dass es in Japan überall öffentliche, kostenlose und blitzsaubere Toiletten gibt! Und selbst wenn gerade keine in Sichtweite ist, kann man hier problemlos in jedes Restaurant gehen und ohne etwas zu konsumieren das stille Örtchen aufsuchen. Die Angestellten bedanken sich sogar, wenn man bei ihnen nur aufs WC geht, und kommentieren die Stippvisite mit «Danke für Ihr Vertrauen!». Diese uneingeschränkte Höflichkeit hat fast schon etwas Irritierendes, z.B. als Yumi eines Tages in einem Restaurant mit etwas Gewalt die scheinbar klemmende Türe zum einzigen Frauen-WC öffnet und dann auf eine verdutze Japanerin trifft, die gerade auf dem Klo sitzt. Yumi erschrickt total, macht schnell wieder die Türe zu und kehrt verlegen an unseren Tisch zurück. Kurz darauf ist es aber die Japanerin, die beim Verlassen des Restaurants auf Yumi zugeht und sich bei ihr in aller Form für den unangenehmen Zwischenfall entschuldigt – inklusive einer höflichen Verbeugung! Trotz Sprachbarriere lernen wir schnell, dass in der japanischen Gesellschaft Anstand und Rücksichtnahme einen enorm hohen Stellenwert geniessen. Das Letzte, was Japaner wollen, ist negativ aufzufallen oder andere Mitmenschen zu stören. So ist es beispielsweise verpönt, in öffentlichen Verkehrsmitteln zu telefonieren oder mit Kopfhörern laut Musik zu hören. Wie bei uns im Kino sollte man hier im ÖV grundsätzlich auf Gespräche verzichten und Mobiltelefone auf lautlos stellen (es gibt sogar entsprechende Durchsagen an den Haltestellen). Haustiere mitnehmen ist zwar erlaubt, allerdings passt es ganz gut ins Schema, dass wir eigentlich immer nur die gleichen zwei japanischen Hunderassen zu Gesicht bekommen (Akita und Shiba Inu), deren bemerkenswerteste Eigenschaft ist, dass sie nicht bellen. Bisher dachten wir eigentlich immer, dass wir Schweizer Weltmeister im Befolgen von Regeln und Einhalten von Gesetzen sind, aber wie sich die Japaner selbst in anonymen Grossstädten konsequent an alle Vorschriften halten, ist einmal mehr bemerkenswert und irritierend zugleich. Wenn z.B. an einer Einbahnstrasse in Tokyo eine Fussgängerampel rot leuchtet und weit und breit kein Auto in Sicht ist, bleiben alle Japaner geduldig stehen und warten, bis es grün wird. Umso erstaunlicher, dass sich die vielen Velofahrer in der Stadt so ziemlich alles erlauben und z.B. auf den ohnehin überfüllten Trottoirs herumnavigieren. Anständig sind aber auch sie, zum Beispiel die ältere Velofahrerin, die sich beim Vorbeifahren bei uns bedankt, weil wir ihr Platz machen: Sie erhebt sich hierfür kurz vom Sattel, verbeugt sich dankend über ihren Lenker, verliert aber um ein Haar ihr Gleichgewicht und kann sich zum Glück gerade noch auffangen!

Was uns noch schwerer fällt, als die japanischen Verkehrsregeln zu verstehen, ist das Befolgen der zahlreichen ungeschriebenen Gesetze im Land. Es fängt an beim Trinkgeld-Geben, das in Japan als sehr unanständig gilt (es würde suggerieren, dass die Angestellten zu wenig verdienen). Es geht weiter beim Nasenputzen in der Öffentlichkeit, was in Japan etwa gleich schlimm ist, wie wenn man in seine Handtasche erbrechen würde. Wer ein Tattoo hat, muss dieses vor dem Besuch eines öffentlichen Bads mit einem grossen Pflaster abdecken. Unterwegs Essen, Trinken oder Rauchen ist ein absolutes No-Go und egal ob man im Restaurant oder als Gast bei jemandem zuhause Durst hat, gilt es als sehr unanständig, wenn man sich selbst ein Getränk ins Glas giesst (man muss immer erst jemand anderen bedienen und warten, bis diese Person dann das Gleiche tut). Zum Glück bekommen wir gleich an unserem ersten Tag in Japan viele Survival-Tipps, weil wir zwei erfahrene Kollegen von Marco treffen können. Einerseits Thomas, der per Zufall gerade zeitgleich zum wiederholten Mal Tokyo besucht, andererseits der gemeinsame Kollege Alex, der seit einigen Jahren mit seiner japanischen Frau und seinen beiden Töchtern 30km vom Stadtzentrum entfernt lebt. Mit Alex kommen wir in den Genuss der einen oder anderen authentischen Erfahrung, z.B. als wir beeindruckend guten Sake direkt im Convenience Store exen oder im Sushi-Gourmettempel irritierend rohen Seeigel runterwürgen. Dazwischen besuchen wir bei Tag und Nacht Aussichtsplattformen und kommen nicht aus dem Staunen heraus, wie riesig Tokyo ist, obwohl deren Einwohner aufgrund der horrenden Bodenpreise auf allerengstem Raum leben müssen. Dass es den Leuten hier keinen Spass macht, zuhause auf 10 Quadratmetern rumzuhängen, stellen wir fest, als wir ein Café aufsuchen und dort zahlreiche Studenten und Home-Office-Bürolisten antreffen, die sich hier den ganzen Tag hinter ihren Laptops installieren und das Gratis-Hahnenwasser geniessen. Damit das Café trotzdem auf die nötigen Frequenzen und Umsätze kommt, sind die Sitzmöglichkeiten im engen Hühnerlegebatterie-Stil arrangiert und mit Trennwänden versehen. Und auch hier gilt natürlich: Erlaubt ist, was nicht stört – also im Grunde gar nichts. Auch kein angeregtes Kaffee-Gespräch zu zweit, das wir eigentlich gerne führen würden, um endlich mal die Details unserer nächsten drei Wochen in Japan zu besprechen.

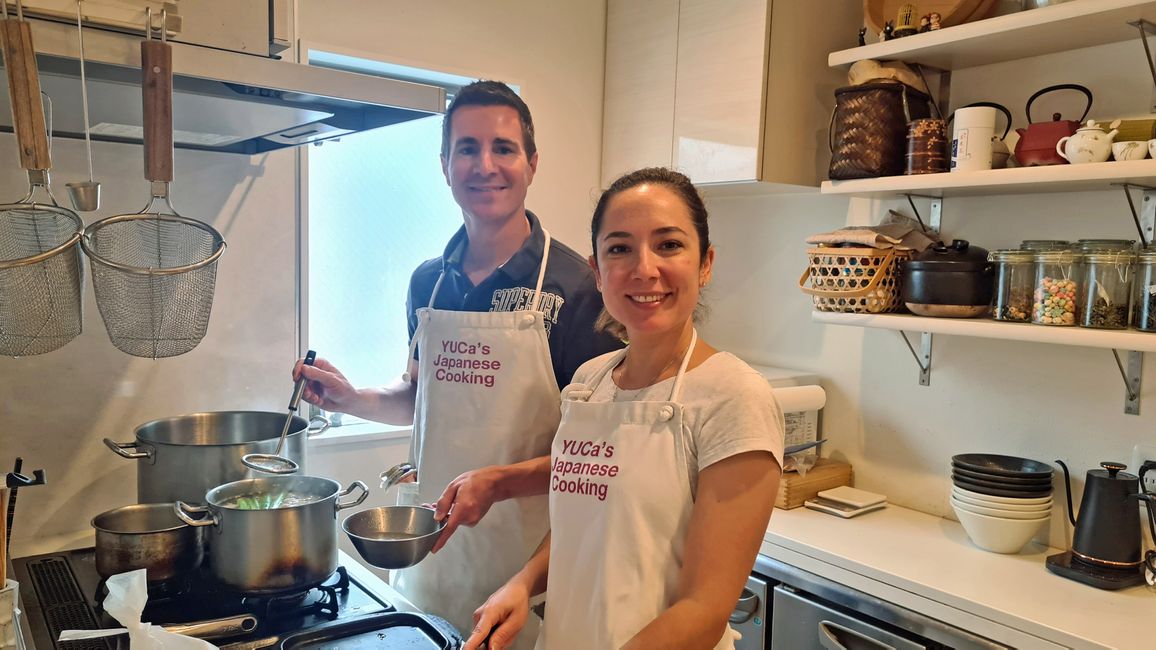

Schlussendlich finden wir in den Shinkansen-Zügen den perfekten rechtsfreien öffentlichen Raum, wo wir in Ruhe recherchieren, diskutieren, essen und käfelen können – inklusive WLAN, Stromanschluss und natürlich sauberen Toiletten. Zum Glück versteht niemand unsere Planungsgespräche, die aufgrund der sehr ähnlich klingenden japanischen Orte teilweise ins Absurde gehen (Marco: «Meinst du Matsuyama oder Miyajima?», Yumi: «Ich sagte Matsushima!»). Letztlich sind wir uns aber einig, dass wir von Tokyo aus in den Süden fahren und so fast ausnahmslos in den Genuss von drei sonnigen Frühherbst-Wochen mit angenehmen 25-28 Grad kommen. Die einzigen zwei Fixpunkte, an denen wir uns orientieren, sind der Rückflug nach Zürich und Marcos vor zwei Monaten reservierter Tageseintritt ins Supermario-World in Osaka 😊 Zufälligerweise lebt Marlon in Osaka, ein Bekannter von Yumi, den wir natürlich ebenfalls besuchen und der uns die lokale Essenskultur näherbringt. Mit der Zeit haben wir zwar vom vielen Stäbchen-Essen Muskelkater in den Fingern, aber dafür machen unsere Mägen alles mit. Das ist nicht weiter überraschend, denn in Japan wird sehr viel Wert auf Qualität und Hygiene gelegt und das Essen schmeckt überall hervorragend. Wir bestellen und teilen alles Mögliche, bis Yumi eines Tages in ihrer schwarzen Schüssel einen kleinen weissen Wurm entdeckt. Wir rufen die Bedienung und weisen sie freundlich darauf hin, dass in der Küche evtl. etwas nicht ganz in Ordnung ist. Die nette Dame ist aber nicht überrascht, lächelt und meint: «Das ist ganz normal und essbar. Es gehört zum Menü neben Ihnen». Damit meint sie das Gericht, das Marco für sich bestellt hatte und Yumi nur zum Probieren gab, in der Meinung, beim weissen Zeug handle es sich um fein gehackte Frühlingszwiebeln. Die Blicke sind nun auf Marco gerichtet, der seinerseits auf seine inzwischen leere Schüssel schaut und entsetzt feststellt, dass auch hier ein paar weisse Würmer herumliegen – die anderen 100 hat er schon verputzt! Da hat unsere Übersetzungs-App nicht den besten Job gemacht. Wenn es schnell gehen muss oder die Handy-Verbindung schlecht ist, müssen wir zur Kommunikation aber sowieso immer wieder mal auf unsere Hände und Füsse zurückgreifen. So zum Beispiel, als Marco in einem Grill-Restaurant zwei Salat-Portionen bestellen will und hierfür der Kellnerin das grosse Salat-Bild im Menü zeigt. Die junge Frau, die kein Wort Englisch spricht, verzieht daraufhin ihre Miene, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen, sagt «Oooh!» und winkt mit beiden Händen ab. «Sie haben keinen Salat mehr», übersetzt Marco trocken für Yumi, die ihrerseits nun wirklich in Tränen ausbricht und lacht: «Das habe ich auch ohne Übersetzung verstanden!» 😊

Ebenfalls keine Übersetzungshilfe benötigen wir in den Universal Studios von Osaka, wo wir für ein paar Stunden in die fröhliche Nintendo-Welt von Mario und Luigi mit ihren Röhren, Münzen, Schildkröten, Pilzen und fleischfressenden Pflanzen abtauchen. Das Kontrastprogramm könnte kaum grösser sein, als wir tags darauf in der Innenstadt von Hiroshima stehen, im Epizentrum des Atombomben-Abwurfs von 1945. Das Einzige, was hier an Supermario-World erinnert, sind die japanischen Besucher, die sich vor allen Sehenswürdigkeiten mit breitem Lächeln und Victory-Zeichen ablichten lassen. Wir sind völlig irritiert, denn unsere Gefühlslage könnte nicht gegenteiliger sein. Die Bilder, Geschichten und Mahnmale der Stadt sind nicht nur beeindruckend, sondern richtiggehend erdrückend. 150'000 Menschen starben hier am Tag des Abwurfs und weitere 100'000 kurz darauf an den Folgen der radioaktiven Strahlung. Zynischerweise wurden viele von ihnen nie für tot erklärt, weil man ihre Leichen entweder nicht finden oder nicht identifizieren konnte oder noch schlimmer, weil sie gar nie als vermisst gemeldet wurden, weil alle, die sie kannten, am gleichen Tag mit ihnen starben. Wunder geschehen aber auch im Atomzeitalter: So hören wir die unglaubliche Geschichte von Tsutomo Yamaguchi, der am 6. August 1945 in Hiroshima die Atombombe überlebte und mit Verbrennungen ins Spital von Nagasaki gebracht wurde, wo dann drei Tage später die zweite Atombombe einschlug – welche er ebenfalls überlebte! Als Yumi erfährt, dass Herr Yamaguchi sogar bis 2010 lebte und 93 Jahre alt wurde, fühlt sie sich zu 100% bestätigt: «Ich habe ja gesagt, dass die Japaner sehr gesund leben!». Da muss was dran sein – nicht umsonst weist Japan die mit Abstand älteste Bevölkerung der Welt auf (30% der Menschen sind hier älter als 65). Weil so viele Senioren im Land leben, ist das durchschnittliche Renteneinkommen entsprechend überschaubar, weshalb viele nicht darum herumkommen, auch nach ihrer Pensionierung Gelegenheitsjobs wahrzunehmen. So sehen wir z.B. immer wieder Servicepersonal oder Reinigungskräfte, die deutlich über 60 Jahre alt sind. Dazu passt auch die Geschichte von Marlon, der uns erzählt, dass an seinem Arbeitsort gerade eine Abschiedsfeier für einen 80-Jährigen stattfindet, der 60 Jahre lang im gleichen Unternehmen arbeitete.

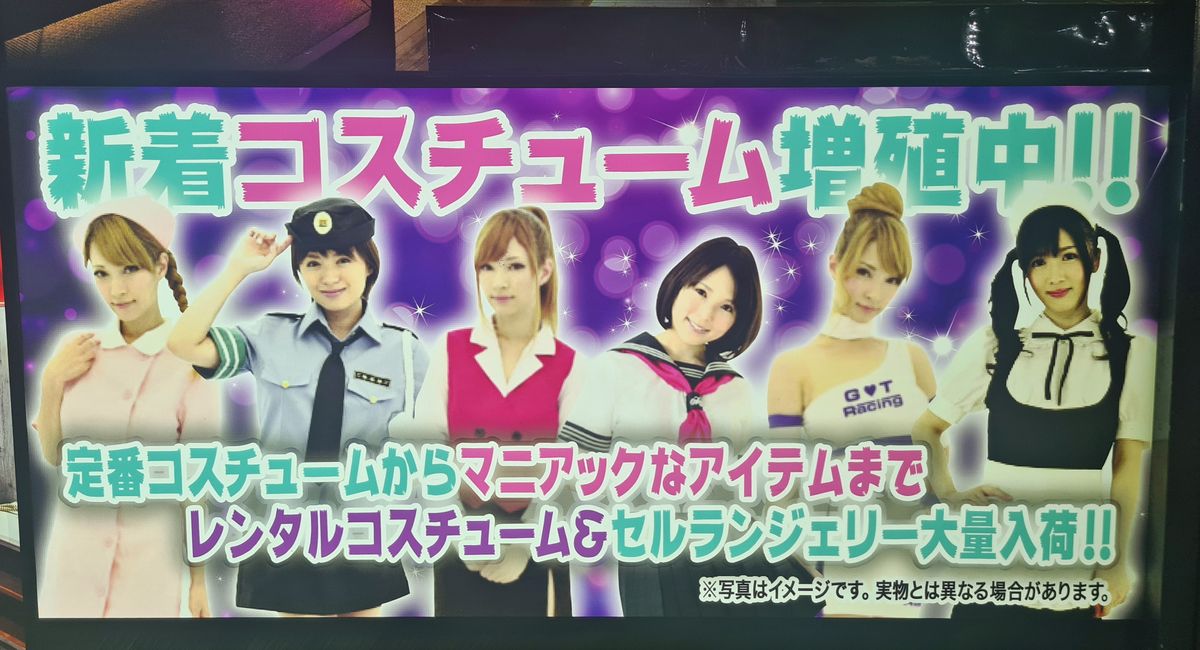

Wenn wir jeweils frühmorgens oder spätabends in den japanischen Städten mit der Metro unterwegs sind, stellen wir fest, dass es auch die jüngeren Menschen mit der Arbeit übertreiben: Viele von ihnen sitzen mit geschlossenen Augen auf ihren Plätzen und holen etwas Schlaf nach. Nicht selten kommt es vor, dass japanische Angestellte bis in die Morgenstunden durcharbeiten und sogar am Arbeitsplatz übernachten müssen, weil sie es nicht mehr rechtzeitig nach Hause schaffen. Das geht so weit, dass jährlich zehntausende Japaner an «Karoshi» sterben, das bedeutet «Tod durch Überarbeitung» und beschreibt einen durch Stress ausgelösten, plötzlichen Herzinfarkt ohne Vorerkrankung. Dazu kommen etwa nochmal so viele Suizide, die mit der beruflichen Überforderung zusammenhängen. Also nicht gerade das ideale Umfeld, um eine Familie zu gründen und einen Beitrag zur Verjüngung der Bevölkerung zu leisten. Völlig baff sind wir dann aber, als wir von den sogenannten «Hikikomori» hören. Das sind je nach Quelle 1-2 Millionen vorwiegend männliche Japaner, die sich zuhause in ihren eigenen vier Wänden einschliessen und sich komplett von der Gesellschaft zurückziehen. Sie gehen nicht mehr zur Schule oder zur Arbeit, weil sie sich von den hohen Erwartungen überfordert fühlen und unter Versagensängsten leiden. Unterstützt werden sie primär von ihren Eltern, die ihrerseits alles daransetzen, das selbstgewählte Einsiedlertum ihrer Kinder geheim zu halten, weil sie sich dafür schämen und das Gesicht der Familie wahren wollen. Wir kommen zum Schluss, dass die Japaner sich zwar sehr gesund ernähren, aber irgendwie trotzdem ziemlich krank sind. Sie müssen so viele berufliche und private Erwartungen erfüllen, dass ihre eigenen Bedürfnisse viel zu kurz kommen. Anders lässt es sich nicht erklären, warum wir in japanischen Städten überall sogenannte «Maid Cafés» und Manga-Comicläden für Erwachsene sehen. Dort können vor allem japanische Männer in ihre bevorzugte und teils pervers anmutenden Phantasiewelt abtauchen. So werden sie z.B. in den Maid Cafés von jungen Frauen im Dienstmädchen-Look mit einem «Willkommen zuhause, Meister!» empfangen, wo sie gegen Entgelt mit ihnen reden, Karten spielen oder Karaoke singen. Derweil laufen die «normalen» Japanerinnen in der Öffentlichkeit nicht gerne ärmellos, mit kurzen Röcken oder Ausschnitt herum, weil sie der Gefahr ausgesetzt sind, im dichten Menschengedränge von Fremden abfotografiert oder begrapscht zu werden. Davon zeugen z.B. die Verbotsschilder vor den Rolltreppen der Tokyoter U-Bahn, die untersagen, Frauen unter den Rock zu fotografieren. Das geht sogar so weit, dass bei Smartphones, die in Japan verkauft werden, das Kamera-Auslösegeräusch nicht unterdrückt werden kann, um das versteckte Fotografieren zu bekämpfen.

Während unserer Reise lernen wir zwei interessante Frauen kennen, die uns dabei helfen, unsere Liste mit den brennendsten Fragen zur japanischen Gesellschaft zu beantworten. Die eine ist Fernanda aus Kagoshima, die in Japan geboren und aufgewachsen ist, aber eine peruanische Mutter und einen brasilianischen Vater hat. Sie erzählt uns, dass japanische Kinder im Gegensatz zu südamerikanischen Kindern selten umarmt und streng erzogen werden, was später dazu führt, dass Teenager und junge Erwachsene untereinander relativ wenig Körperkontakt und Gefühle zulassen. In die gleiche Kerbe schlägt Ines, eine gebürtige Argentinierin, die seit 20 Jahren in Tokyo mit ihrem japanischen Mann und ihrer gemeinsamen Tochter lebt. Von ihr lernen wir, dass Japaner nur ungern über ihre Probleme reden und diese immer selbst lösen möchten, um ihr Umfeld möglichst nicht zu belasten. Sie erzählt uns weiter, dass Liebe hier weniger auf der körperlichen oder kommunikativen Ebene ausgedrückt, dafür mehr auf der sozialen Ebene gezeigt wird, indem man stets Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme demonstriert. Langsam verstehen wir, warum es den jungen Japanerinnen und Japanern mit dieser gesellschaftlich verordneten Zurückhaltung schwerfallen muss, einen Flirt oder eine Beziehung zu starten. Zum Glück fliesst aber auch in Japan der Alkohol in rauen Mengen, sodass wir regelmässig Zeugen von feucht-fröhlichen Afterwork-Parties mit hohem Verkupplungs-Potential werden. In diesen Situationen ereignen sich fast schon magische Szenen, zum Beispiel wenn die ansonsten schüchternen Japaner nicht nur einfach stumm an uns vorbeilaufen, sondern uns fröhlich mit «Welcome to Japaaan!» begrüssen. Wir lassen es uns natürlich nicht nehmen, in astreinem Japanisch «Arigato kosaimaaas!» (Ja Meeerci!) zurückzurufen, uns tief zu verbeugen und uns damit stellvertretend beim ganzen Land für die sehr gastfreundliche und lehrreiche Zeit zu bedanken!

Newsletter abonnieren

Antworten

Reiseberichte Japan