Im belarusischen London - im Londoner Belarus

Објавено: 25.06.2023

Претплатете се на билтенот

Tatiana ist mit ihrem Mann und ihrer Tochter über 2,5 Stunden gefahren, an den Stadtrand von London, ins “belarusische Dorf”. “Weil das hier Heimat ist. Mehr habe ich nicht mehr.”

Tatiana lebt seit 18 Jahren in Großbritannien und das belarusische Sommerfest ist ihr wichtig. Seit 2020 hat sie auch öffentlich, wie sie sagt, an allen Demonstrationen in ganz England gegen das Lukaschenka-Regime und die Wahlfälschungen von 2020 teilgenommen. “Zurück kann ich nicht mehr. Die kennen mich und ich habe noch Verwandte dort, die möchte ich schützen.”

Das Sommerfest, “Kupala Nacht”, das mit einer orthodoxen Messe begann und ein belarusiches Theaterstück in englischer Übersetzung beinhaltete, ging am Abend ins Feiern über.

Unter den Exilbelarusinnen und -belarusen waren auch andere: die Schulfreundin einer jungen Anglo-Belarusin; Angeheiratete, v.a. Männer; befreundete Ukrainer:innen; eine Britin, die in den 80er Jahren Russisch lernte und in den Ostblock reiste - und eben ich.

Von der Francis Skaryna Belarusian Library and Museum in London hatte ich vor einiger Zeit auf einer Konferenz gehört. Zu meinem derzeitigen Forschungsthema sind die Bestände überschaubar oder besser: es würde eine laaaange Suche vor Ort benötigen, diese Zeit habe ich (jetzt) leider nicht. Spannend war es trotzdem, fast jeder/jede, mit dem/der ich an dem Abend gesprochen habe, konnte - und wollte - mir etwas aus der eigenen Familiengeschichte zu dem Großthema meiner Doktorarbeit erzählen.

Tatianas Oma z.B. wurde aus einem KZ von den Briten befreit. Das damals 17-jährige Mädchen kehrte aus der britischen Besatzungszone zurück in die Sowjetunion, es sei wohl gleich 1945 gewesen, zurück nach Belarus. Tatianas Oma gehörte also zu der Mehrheit der befreiten KZ-Häftlinge und (kurzeitigen) DPs, die sich repatriieren (=rückführen) ließ. Vielen ging es nach der Rückkehr nicht besonders gut. Sie erlebten immer wieder Diskriminierung, im eigenen Herkunftsland. Ihnen wurde vorgeworfen, dass sie mit den Deutschen, mit den Nationalsozialisten, kooperiert hätten.

Wie das bei Tatianas Oma war, weiß sie nicht; ihre Oma erzählte nur auf Nachfrage mehr; und Anfang der 2000er als es die Möglichkeit für Menschen aus dem östlichen Europa gab, Entschädigung zu beantragen. Ein paar Dokumente sind im Familienbesitz, aber eben nicht bei Tatiana in Großbritannien, nur in Belarus, weit weg; derzeit weiter weg denn je. Hoffentlich werden die Dokumente aufgehoben, so Tatiana. Ihr, der Enkelin, seien die Dokumente und die Geschichte ihrer Oma wichtig.

Als Tatiana ihrer Oma erzählte - ebenfalls Anfang der 2000er -, dass sie nach Großbritannien gehe, sei ihre Oma zwar traurig, aber auch positiv gestimmt gewesen: ihre Enkeltochter geht zu ihren Befreiern, das sei gut, erzählte mir die etwa 40-jährige Blondine. Tatiana hatte ein enges Verhältnis zu ihrer Oma, das merke ich bei ihren Erzählungen. Es glitzert in Tatianas Augen; hierher zu kommen, zum belarusischen Sommerfest, zur Kupala, ist eben ein bisschen wie nach Hause kommen, so Tatiana.

Die Rückführungen (=Repatriierungen) in die Sowjetunion waren aber nicht nur freiwillig: daran erinnerte eine andere Ende 50-Jährige mit kurzen grauen Haaren mich kurz vor dem Gottesdienst am Nachmittag. Sie habe zu Verwandten recherchiert, die nach Australien ausgewandert sind. Zuerst hätten sie angegeben, dass sie polnische Staatsbürger seien, denn das schützte sie vor der zwangsweisen Rückführung nach Osten - die Grenzen wurden mit Kriegsende im östlichen Europa (erneut) verschoben und für viele Menschen aus den Gebieten zwischen (heute) Westlitauen, Westbelarus und der Westukraine war es nicht schwer, einfach anzugeben, sie seien Polen oder genauer: polnische Staatsbürger:innen, keine Sowjetbürger. Eben das schützte sie in den Westzonen vor der Zwangsrepatriierung.

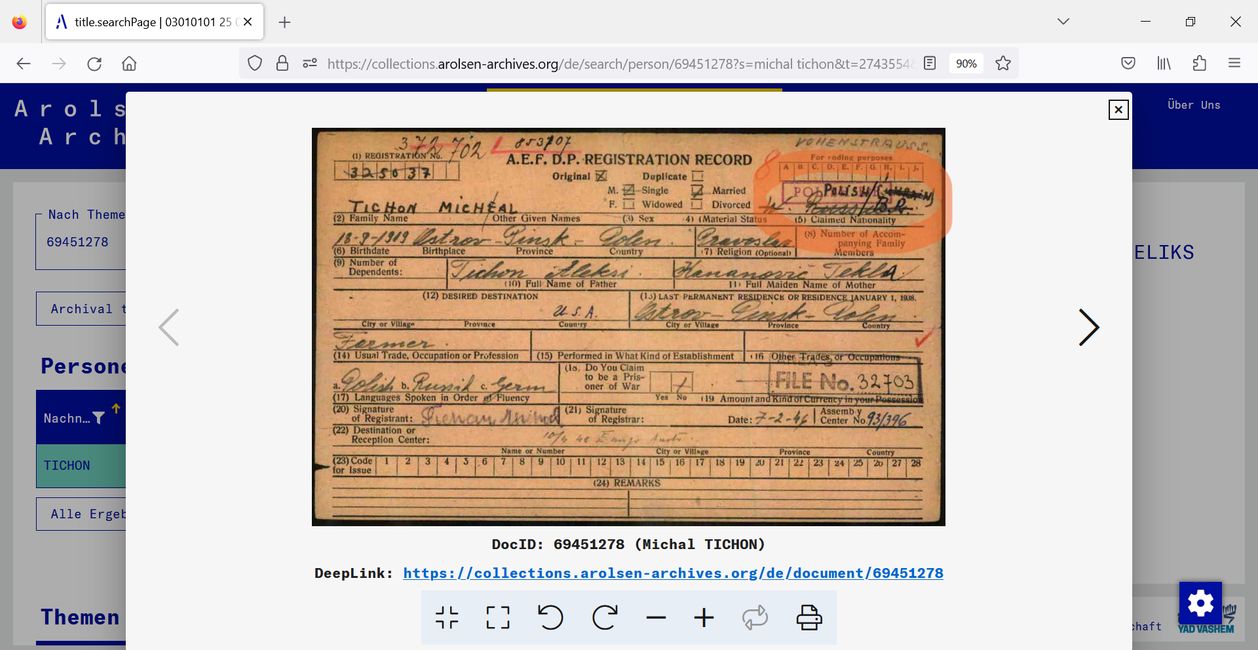

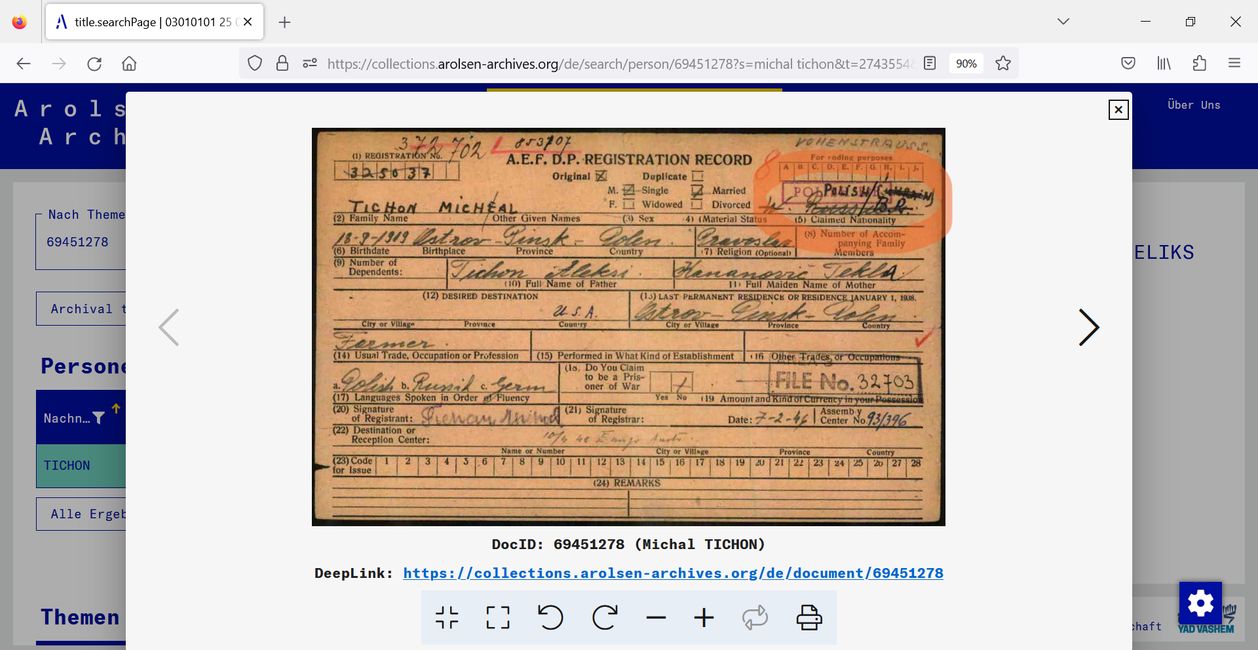

Ich kenne solche Beispiele auch aus meiner eigenen Recherche: Im Oktober 1946 war Micha(e)l Tichon im DP-Lager Flossenbürg, dem Fallbeispiel meiner Doktorarbeit. Nach eigenen Angaben war Tichon in der Region Pinsk im heutigen südwestlichen Belarus geboren. Auf der DP-Registrierungskarteikarte von Tichon ist als »Claimed Nationality«, also „selbst angegebene Staatsangehörigkeit“ offenbar zunächst »W. Russian« (vermutlich für »White Russian«, Weißrussisch) vermerkt worden.

Dies wurde später durchgestrichen.

DP-Registrierungskarteikarte von Micha(e)l Tichon. Oben rechts ist die »Claimed Nationality« vermerkt, unten mittig mit Bleistift die Emigration nach Australien. Quelle: Arolsen Archives, auch online (und mehr) hier: https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/69451278?s=michal%20tichon&t=2743554&p=0

Tichons DP-Card mit den vielen verschiedenen Streichungen begleitet mich seit dem Anfang meiner Recherchen und es zeigt gut, warum ich mir nicht “nur” polnische Archive anschaue.

Und da ich darüber bereits veröffentlicht habe, sei einfach einmal hierauf verwiesen: Sarah Grandke, Moving memories – memories on the move? Erinnerungsinitiativen von Displaced Persons in Flossenbürg 1946/47, in: Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung (hg. KZ-Gedenkstätte Neuengamme), 2022, S. 45-64.

P.S.: Die Francis Skaryna Belarusian Library and Museum hat zwar keine direkten Forschungsstipendien, aber vergibt nach Voranmeldung eine kostenfreie Unterkunft für Wissenschafter:innen, die dort eine Zeitlang arbeiten möchten. In London nicht zu unterschätzen!

Nachtrag, warum ich „belarusisch“ schreibe:

Und nicht „belarussich“: es gibt einen Unterschied zwischen Belarus und der Russischen Föderation (Russland) und diesen möchte ich deutlich machen. Auch die Aussprache ist mit einem s anders und verdeutlicht den Unterschied. Im Belarusischen gibt es andere Schreibweisen, Wörter, Aussprachen, Grammatik und auch Buchstaben: es ist eine andere Sprache als Russisch. Ich nutze hier auch die belarusische Transliteration, also die Umschrift eines nicht in lateinischen Buchstaben geschriebenen Wortes (hier Belarusischen) in lateinische Schrift. Daher schreibe ich Lukaschenka (aus dem Belarusichen) und nicht Lukaschenko (aus dem Russischen).

Warum nicht „weißrussisch“? Lange Zeit wurde im deutschsprachigen Raum „Weißrussland“, verwendet, und wird es in Teilen bis heute. Seit 2020 hat sich das in den Medien etwas gewandelt. Ich verwende diese Bezeichnung nicht, denn es verwischt meiner Meinung nach zu sehr die Unterschiede und impliziert oft, dass Russland/Russisch und Belarus/Belarusisch das Gleiche seien, sprachlich, kulturell, politisch.

Претплатете се на билтенот

Одговори

Извештаи за патување Обединето Кралство